von Chiara Fabri und Lomé

FFT Düsseldorf, 24.02.2015

Regie/Choreographie Morgan Nardi Tanz Said Gharbi Schauspiel Bianca Künzel Statisten* Martin Meinhardt, Clemens Schaar Dramaturgie Alessandro Sciarroni Lichtdesign/Bühne Tim Lenzig Sounddesign/Soundkonzept Chris Benner, Tim Lenzing Produktionsassistenz Benedict Eickhoff Mitarbeit Jana MarscheiderProgrammtext: Sein oder nicht sein? Sehen oder nicht sehen? Der Choreograf Morgan Nardi befragt das Theater als Guck-Kasten und die Macht des Blickes innerhalb tradierter Geschlechterkonstellationen. An einem zweigeteilten Abend lässt er einen blinden Tänzer auftreten und eine Schauspielerin, die ihre Stimme erhebt – und verliert. Mit Textfragmenten von Derrida und Shakespeare beabsichtigt Nardi nicht weniger als die Dekonstruktion dieser männlichen Ordnung.

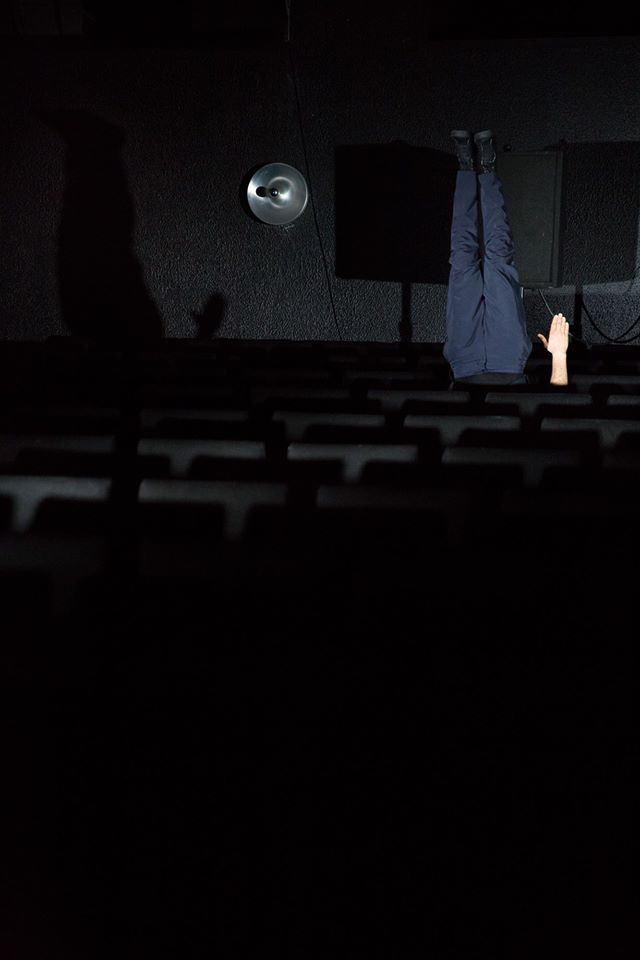

In Morgan Nardis aktueller Inszenierung „Wenn unsere Blicke sich treffen, ist es Tag oder Nacht“, geht es um die Unterscheidung zwischen Blicken und Sehen.

Blicke können abschrecken oder einschüchternd wirken – trotzdem soll man den Blick übersehen und den Focus auf das Auge und alles was dahinter kommt, legen. „Sehen oder nicht sehen?“ – dieses Stück ist definitiv keine Neuauflage von Shakespeares Hamlet, sondern nimmt dessen populärste Frage „Sein oder nicht sein?“ als Basis, um diese dem Publikum zu stellen.

Wie schreibt man aber nun weiter, wenn man auf dem Weg zur Inszenierung mit der Bahn zu weit gefahren ist, zu spät an der Spielstätte ankommt und aus Achtung vor der Kunst, den ersten Teil der Inszenierung verpasst weil man sich erst nach der Pause in den Zuschauerraum begibt? Kann man denn die sehende Schauspielerin Bianca Künzel verstehen, wenn man den blinden Tänzer Said Gharbi nicht gespürt hat, der sich nicht nur auf der Bühne, sondern durch den gesamten Raum bewegt, über Stühle und Tische klettert, den Raum sieht, obwohl er blind ist? Der dabei betrachtet wird und den Blick erwidert. Um dennoch über das jüngste Werk von Morgan Nardi zu schreiben, bleiben immer noch die Eindrücke, denen man sich doch noch aussetzen durfte. Vierzig Minuten. Eindrücke, die man immerhin wiedergeben kann. Kein Fazit, aber auf der Bühne hieß es nicht von ungefähr, dass dann Gutes ist, wenn es kein Ende hat. Ein Eindruck beispielsweise, wie angenehm erleichternd und befreiend Derrida erscheinen kann, wenn man kurz zuvor noch Shakespeare ausgesetzt war.

So also, was wir fragmentiert und allein innerhalb der Bühne zu sehen und nicht zu sehen bekamen.

Was ich gesehen habe, waren Hamletfragmente aus dem Off auf leerer Bühne. Eine Schauspielerin, die einen Hamlet spricht, der sich den Kopf darüber zerbricht, dass er doch weibisch ist, wo sein Herz gebrochen und sein Gemüt so erregt. Ich höre eine Person, ich blicke eine Person, wo die Bühne Leere zeigt. Einen Körper benötige ich nicht. Die Stimme ist eine, die ein Hamlet besitzt. Die Stimme ist zu hell für einen Hamlet. Die Stimme ist zu stark für einen Hamlet. Die Stimme ist, was sie ist. Ich sehe, was ich höre, ohne die Frage beantworten zu müssen oder zu wollen, wen ich nun sehe. Welchen Hamlet ist sehe. Einen Mann, eine Frau, einen männlichen, einen weibischen. Wie würde diese*r dargestellt? Mit einer Schauspielerin? Irrelevant. Ich kann mich auch so damit beschäftigen, dass Männlichkeit sich nicht am biologischen Geschlecht festmacht oder am Körper, sondern am Habitus und am Tun. „Was männlich in mir, dann muss ich handeln“. Hamlet versteht den sichtbaren Beweis von Männlichkeit, von seiner Männlichkeit an der Rache, die er ausübt. Doch nicht nur schlichte Rache. Unverwechselbar – männliche Rache, die sich über das Stimmbänderschmerzende Ch- vor der -ache ausdrückt.

Chache! CHache! CHACHE!

Eine Schauspielerin. Ist das ihre Stimme? Sie ist stimmlich gut ausgebildet, will mir scheinen. Irrelevant, was sie ist. Ich verstehe die Kraft, den inneren Kampf um seiner selbst Angst.Die Schauspielerin kommt auf die Bühne. Wieder. Sie spricht bei Hamlet nicht, wenn sie zu sehen ist. Sie schweigt. Und dreht sich. Sie schreit still. Sie setzt den Finger zum Schweigen an ihre Lippen. Diese Finger werden zur Waffe. Vom Schweigen zum stummen Schreien, zur stillen Waffe. Womit verbinde ich das? Irrelevant. Ich habe es gesehen, erblickt, gehört. Das reicht.

Immer wieder bewegt sie sich, immer wieder steht sie vollkommen unbewegt und lautlos da und durchbohrt das Publikum mit Blicken und Worten. Gerade die Blicke erscheinen auf sehr intensive Weise. Vielleicht weil es ungewohnt ist von einer Frau* angestarrt zu werden? Frauen* sind oft diejenigen, die angeblickt und objektiviert werden während aktives Blicken und Starren den Männern* vorbehalten zu sein scheint. Mit dieser geschlechtstradierten Einstellung will Nardi aufräumen.

Auf einer Lautsprecherbox liegend, die Bauchmuskulatur angespannt, mir in den Schoß fallen wollend weil es mit dem Kopf auf meinem Schoß so schön ist. Aber nicht schweinisch, wo denke ich denn hin? Obwohl an der Brust einer Frau liegend doch auch schön sein kann. Oder sagte der Lautsprecher „zwischen den Beinen“? Weiß ich nicht mehr. Einerlei. Kommt auf dasselbe hinaus, wenn ich mich der staatlichen Symbolik von Brust und Schoß und Gebärmutterzugang nicht entsinne.

„Jeder ist, was er tut“, sagt die Schauspielerin. Kurz bevor sie aus der erschöpfenden Haltung über der Lautsprecherbox hängend aufspringt und im Raum Bewegungen macht. Bewegungen im Raum, Bewegungen auf dem Boden. Rollen, Springen, irgendwas. Und ich kann ja auch nur tun, was ich bin. Und deswegen lassen mich diese symbolgeschwängerten oder symbollosen Bewegungen – ich kann es nicht erkennen – an theaterpädagogische Aufwärmübungen denken, die den Workshop-Teilnehmenden das Gefühl vermitteln sollen, dass ihr Körper ihre Ausdrucksstimme ist. Stets bemüht. Es sind so Standardbewegungen auf der Bühne, dass ich an das Wort „Standardbewegung“ denken muss und mich daraufhin frage, ob es diesen Begriff in irgendeiner Weise gibt und ob dieser Begriff per se nicht nett ist. Doch ich erinnere mich an die eben gesprochenen Worte: „Jeder ist, was er tut“ und erinnere mich, dass auf der Bühne versucht werden will, dass Spannungsfeld zwischen xxx und xxx auszuloten. Und denke: Wunderbare Bewegungen an dieser Stelle. Ja, du bist gefangen in den Standardbewegungen des Theaters. Du bist, was du tust. Und darüber auch einmal verzweifelt. Du versuchst zu erfinden und neu zu setzen und stellst fest, du bist in dem Spannungsfeld Bühne gefangen.

Vielleicht war das gemeint, vielleicht nicht. Bestimmt war das gemeint, bestimmt war das nicht gemeint. Irrelevant. Ich erblicke etwas, das nicht da ist. Ich kann es sehen. Und versuche dabei an kainkollektiv nicht zu denken. Damit ich in der Schrift bleibe, die sie mir vorträgt. Damit ich weiterhin die Fragmente, die mir gemäß Derrida voneinander abgetrennt und ohne Verbindung nach draußen zu lesen versuche. Das gelingt mir. Ein Glück. Ich bleibe in der Aufgabe der Dekonstruktion. Ein verbundenes Ganzes stellt sich mir nicht ein. Jedes Textfragment, jede Körperbewegungssequenz, jeder kleine und kleinste Umbau kann für sich zugehört werden. Losgelöst von einem Ganzen, Verständnis.

Auf einmal kommen Möbel. Auf einmal bekommt der Körper mit dem Echo der vergangenen Worte – irgendwo war mal Hamlet – Raumsubstanz nach der ich bisher so still verlangte. Mir fehlte die ganze Zeit etwas und dann bekam ich sogleich Antwort und in mir füllte sich endlich etwas und ich fühlte mich wohler. Ein Körper an einer Tür. Ein Körper an einem Tisch. Ein Körper geschliffen über den Boden.

Die Schauspielerin liegt auf dem Rücken mit dem Kopf zu uns. Sie bekommt ein Mikro. Sodass ich weiß, wo sie hinspricht. In eine kleine Fläche gerichtet, nicht zu mir. Ich höre es mir heimlich an. „Wenn sie einen Blick zu sehen glauben, sehen sie nichts als Augen.“ Sagt sie. Unter anderem. Dann in dem Moment danach überstreckt sie den Kopf, blickt zu uns. Ich sehe ihr in die Augen, die nicht auf mich gerichtet sind. Sie steht auf. Das Mikrophon in dem Lichtkreis auf dem Boden. Sie verlässt die Bühne, setzt sich zwischen uns.

Und ich sehe noch den Blick auf der Bühne. Höre den Blick. Bin gefangen auf der Bühne. Wo kein Körper ist. Aber ein Blick noch weilt.

Er arbeitet ohne viel Kulisse und legt den Schwerpunkt auf das Spiel zwischen Licht und Schatten, Stille und Schreien. Die Inszenierung fasziniert und stößt ab, das Publikum hat es nicht leicht zu folgen und doch wird die Pointe nach genauem Nachdenken relativ schnell klar:

Blicken ist nicht männlich* und Sehen auch ohne Augenlicht möglich!

Ob das alles gut oder schlecht ist, was die Inszenierung uns bot?

Sag du es uns. Ach eigentlich…Lass es bleiben. Irrelevant. Ein Spannungsfeld hat keinen Punkt.

Ein Kommentar

[…] Freitag, denn 22.04. kam ich erneut in den Genuss, eine weitere Produktion von Morgan Nardi im FFT Düsseldorf zu sehen: Menancholy. […]