Laura Chlebos & Silvana Schmidt

Vergangenen Donnerstag lief die Dokumentation Embrace der Australierin und Gründerin des Body Image Movements Taryn Brumfitt einmalig in 150 deutschen Kinos. Das hatte ganz klar Eventcharakter: Bis auf die ersten Reihen war das Casablanca im Bermudadreieck rappelvoll. Präsentiert wurde der Film in Deutschland von der Schauspielerin Nora Tschirner, die sich zuvor mit Brumfitt in Wien getroffen hatte, um über Schönheitshandeln und Bodypositivity zu sprechen.

Vergangenen Donnerstag lief die Dokumentation Embrace der Australierin und Gründerin des Body Image Movements Taryn Brumfitt einmalig in 150 deutschen Kinos. Das hatte ganz klar Eventcharakter: Bis auf die ersten Reihen war das Casablanca im Bermudadreieck rappelvoll. Präsentiert wurde der Film in Deutschland von der Schauspielerin Nora Tschirner, die sich zuvor mit Brumfitt in Wien getroffen hatte, um über Schönheitshandeln und Bodypositivity zu sprechen.

Die Vorgeschichte

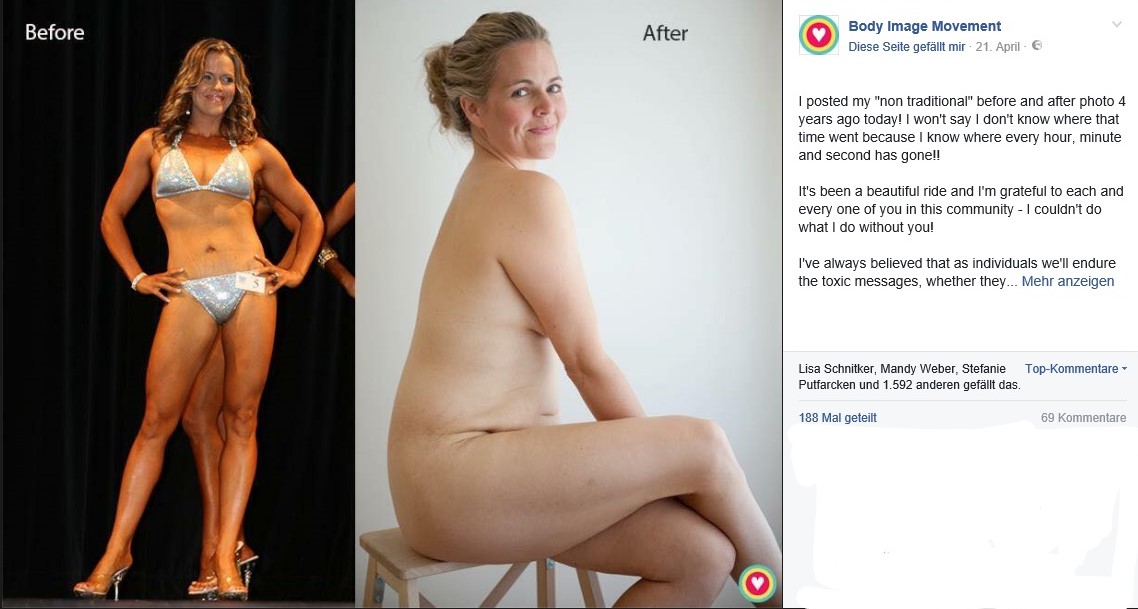

Im April 2013 hatte die australische Fotografin Taryn Brumfitt zwei Fotos auf Facebook gepostet. Das eine zeigt sie schlank und durchtrainiert bei einem Bodybuilding Contest. Auf dem anderen lächelt sie selbstbewusst in die Kamera – komplett nackt und „mollig“. Der radikale Unterschied zu den gängigen Vorher-Nachher-Fotos: der schlanke Körper war Vergangenheit. In nur kurzer Zeit gingen die Fotos viral und Brumfitt wurde mit Zuspruch überhäuft. Eine neue Bewegung war geboren.

Die Geschichte des Body Image Movements ist eine ganz persönliche. Brumfitt ist Fotografin und dreifache Mutter, die nach ihrer dritten Schwangerschaft mit ihrem Körper mehr als unzufrieden ist. Sie erzählt von ihrem Plan, sich für den schnellen Erfolg und perfekten Körper mehreren Schönheits-Ops zu unterziehen. Nur der Gedanke an ihre Vorbildfunktion hielt sie letztendlich davon ab. Als Mutter eines kleinen Mädchens sieht sie sich in der Verantwortung, ihre Tochter in der Entwicklung eines gesunden Selbst- und Körperbildes zu unterstützen. Da mit dieser Erkenntnis aber nicht ihre Unzufriedenheit verschwand, erarbeitete Brumfitt mit einer befreundeten Personaltrainerin einen Ernährungs- und Trainingsplan, der sie die nächsten Wochen in Form bringen sollte. Brumfitt erreichte ihr Ziel vom perfekten, schlanken Körper und nahm an einem Bodybuilding Wettkampf teil. Doch eins sollte sie nicht erreichen, nämlich Zufriedenheit. Als sie herausfand, dass selbst ihre Kolleginnen noch über die kleinsten “Makel” klagten, zog sie einen Schlussstrich. Brumfitt warf ihre Trainingspläne über Bord, nahm an Gewicht zu und konnte so endlich feststellen, wie es sich anfühlt, den eigenen Körper zu lieben.

Brumfitt erhielt tausende Nachrichten von Menschen, die mit ihrem Körper unglücklich sind, ihn hässlich oder gar abstoßend finden. “In den ersten Tagen weinte ich so viel. Es brach mir das Herz”, eröffnete sie in einem Interview mit der Glamour. So entstand die Idee zu Embrace.

Der Film

Zur Finanzierung der Dokumentation startete sie 2014 eine Kickstarter Kampagne. Ihr Konzept war ein voller Erfolg und wurde von fast 9000 Menschen weltweit unterstützt: Der Film sollte Aufschluss über die Gründe für die hohe Körperunzufriedenheit bei Mädchen und Frauen geben.

Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, reiste Brumfitt um die Welt und traf sich mit Ärzt*innen, Fotograf*innen und Aktivist*innen, um mit ihnen über Körpernormen, gesellschaftlichen Druck und Diäten zu sprechen.

Die Doku erzählt außerdem die Geschichte von Frauen, wie Jes Baker, Harnaam Kaur und Turia Pitt, die ihren persönlichen Kampf gegen die Schönheitsnorm in die Öffentlichkeit tragen und damit Vorbild für viele Mädchen und Frauen sind. Gerade diese Interviews bereichern die Dokumentation, die an vielen Stellen aber auch als eintönig und oberflächlich beschrieben werden kann. Auch wenn zu Beginn schon deutlich wird, dass die Filmidee auf persönlichen Erfahrungen gründet, bearbeitet Brumfitt ein gesellschaftlich relevantes und komplexes Thema. Ihre persönliche Auseinandersetzung beläuft sich jedoch größtenteils auf die Bereiche Mutterschaft und körperliche Fitness. Ihre Perspektive ist westlich geprägt – und auch wenn sie nicht den fetischisierten Körper eines Vogue Models hat, ist sie weiß, hat volles blondes Haar, reine Haut und einen unversehrten Körper. Nach westlichen Standards gilt sie als schön – nur etwas zu dick. Diese Erkenntnis mindert nicht ihr persönliches Leid, jedoch kontextualisiert es ihre Erfahrungen. Oft bleibt der Narrativ leider auf der einlullenden “Embrace yourself”-Ebene hängen und vermittelt den Eindruck, “wenn du dich und deinen Körper nur ganz doll liebst, prallt jede Häme an dir ab.”

Bodypositivity um jeden Preis?

Der Umgang mit Selbstliebe im Body Positive Movement ist ein Punkt, der in den letzten Monaten in feministischen Communities eine Debatte losgetreten hat. Wird wirklich “alles” gut, wenn wir unseren Körper lieben? Muss die Reise zu persönlicher Erfülltheit und Zufriedenheit unbedingt über die Station der Selbstliebe führen? Oder ist es vielleicht auch legitim und trotzdem feministisch, den eigenen Körper nicht bedingungslos zu lieben, sondern mit den Fehlern und Unvollkommenheiten Frieden zu schließen, ohne sie dabei zu feiern?

Bitte nicht missverstehen: Ein positives Körperbewusstsein und die Liebe zum eigenen Körper wäre natürlich grandios und es ist wichtig, dass eine liebevolle Beziehung zum eigenen Körper nicht an an glatter Haut, Jugend, dem BMI, der Haarfarbe oder einem nicht-be_hinderten Körper festgemacht wird. Jede*r sollte die Möglichkeit bekommen, seinen*ihren Körper zu lieben. Aber genauso sollte jede*r auch das Recht haben, die eigenen Unzufriedenheiten klar zu benennen und sich anderen wesentlichen Dingen widmen zu können, die ihn*sie als Person ausmachen.

In dieser Hinsicht ist die Geschichte von Turia Pitt aufschlussreich. Die Australierin geriet während eines Marathons in ein Buschfeuer. Ein Erlebnis, das sie mit einem zu 64% verbrannten Körper zurückließ und ihre Prioritäten änderte. Viele ihrer Freund*innen bemitleideten sie oder wandten sich sogar von ihr ab. Pitt durfte sich zudem häufiger die Frage anhören, warum ihr Freund denn noch mit ihr zusammen sei. Die Wahrheit tat weh, bewegte Pitt aber dazu, wie sie sagt, neu anzufangen. So engagiert sie sich als Botschafterin für die Organisation Interplast, eine NGO, die den Menschen in 17 Ländern der Asien-Pazifik Region plastische Chirurgie ermöglichen will; ihre körperliche Veränderung sorgte zwar für einen großen Einschnitt in ihrem Leben, ob sie den schicksalhaften Tag rückblickend aber als den schlimmsten oder den besten in ihrem Leben bezeichnen würde, kann sie heute nicht klar sagen.

Körpergefühl und Schwangerschaft

Ein dominierendes Thema des Films ist, wie bereits erwähnt, die körperliche Veränderung nach der Schwangerschaft. Immer wieder wird thematisiert, dass Mütter mit Veränderungen ihres Körpers zu kämpfen haben. Immer wieder wird kritisiert, dass Körper, die durch Geburt und Stillen ihre Form verändert haben, abgewertet werden. Diese Perspektive, die sich mit der Position der Regisseurin erklären lässt, ist wichtig. Die Körper von Müttern sollten frei von Stigmatisierung und Bewertung sein. Die Körper aller anderen Menschen aber auch. Nicht nur Mütter können fett sein, schlaffe Brüste oder Narben haben. Man muss kein Kind auf die Welt gebracht haben, um gesellschaftliche Abwertung zu erfahren. Und noch etwas ist an dieser Stelle problematisch: Wenn ein Film, der sich überwiegend mit Frausein und Körperlichkeit auseinandersetzt, zusätzlich einen starken Fokus auf das Muttersein legt, rutscht er schnell in einen Biologismus und behandelt nur einen Ausschnitt des Frauseins. Trans Frauen, Frauen, die keine Kinder haben können oder wollen, sowie junge Mädchen werden hier nicht mitgedacht – oder zumindest nur am Rande erwähnt.

Auf den Kanälen der Instagrammerin und Bloggerin @chrstndnmnn dreht sich alles um Girl Power, Selflove und Design. Ein wenig Empowerment gefällig? Ihre Interviews mit coolen Grrrls, wie den Mädels von Gurr oder dem Lamettagirl des F_Mags @gini.eat.world sind ein absoluter Lesetipp. Christina ist die Initiatorin des Projekts #undressedfeminist, das die Bandbreite von Körperformen zelebriert. Unser Text schmückt sich mit Bildern aus eben dieser Reihe und soll Lust auf mehr machen! In diesem Sinne: #timeforgirlpower

Und die Männer?

Und nun noch ein Wort zu Männlichkeiten und Bodyshaming. Embrace ist ein Film, der sich über weibliche Perspektiven dem Thema Körperbilder annähert. Männliche Perspektiven spielen nur dann eine Rolle, wenn der weibliche Körper durch den männlichen Blick gemustert und beurteilt wird. Mit diesen Strukturen muss sich befasst werden und es ist daher nachvollziehbar, warum Brumfitts Projekt die Auseinandersetzung mit Männlichkeiten ausklammert. Was allerdings im Hinterkopf bleiben sollte: Während mittlerweile viele Behandlungsmöglichkeiten, Kampagnen und Projekte Frauen und ihr Körperbewusstsein adressieren und auf ein Erstarken des positiven Verhältnisses zum Körpern abzielen, werden Probleme, die Männer mit ihrem Äußeren haben noch weitestgehend ausgeblendet. Wie so häufig lässt sich auch an dieser Stelle sagen: Patriarchale Strukturen schaden allen. Auch Männer sind nicht nur Nutznießer, was nicht zuletzt auch für das Verhältnis zum eigenen Körper gilt. So lässt sich beispielsweise in Jack Urwins “Boys don’t cry” nachlesen, wie stark Schönheitsideale auch auf die Psyche von Männern einwirken können und wie schädlich sich als harmlos abgetanes Bodyshaming (beispielsweise eine körperfokussierte Beleidigung von Politikern) auch hier auswirken kann. Besonders bei Männern ist zudem die Hemmschwelle wesentlich höher, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Diese Gedanken sollte man zumindest im Hinterkopf haben, wenn über Körperbewusstsein und Geschlechtlichkeit nachgedacht wird. Bei dem sowieso schon aufwändigen Vorhaben ist es aber verständlich, dass nur Frauen zu Wort kommen, denn ohne Zweifel sind sie diejenigen, die am meisten unter Schönheitsnormen leiden.

Hauptsache leistungsfähig!

Aber ganz ohne neoliberale Rhetorik kommt Embrace dann doch nicht aus. Das Optische habe keine Relevanz mehr für sie, betont Brumfitt immer wieder, schließlich sei ihr Körper trotzdem stark und ausdauernd. Parallel dazu werden Aufnahmen gezeigt, in denen sie Kraftsport treibt oder lächelnd die Zielgerade eines Marathons durchquert.

Diese Zufriedenheit ist schön, ja fast beneidenswert. Aber diese Aussagen sind auch gefährlich, denn sie spielen dem nächsten Ideal in die Karten, dem der körperlichen Fitness und Leistungsfähigkeit.

“Nur weil ich nicht nicht dünn bin, liege ich noch lange nicht den ganzen Tag faul auf der Couch herum”; diese Prämisse stößt in einigen Szenen unangenehm auf. Klar, die Überzeugung, Gewicht und Fitness seien untrennbar miteinander verbunden, muss dringend als eben das entlarvt werden, was sie ist; ein Mythos. Die Annahme, Fitness und Stärke würden uns zu einem besseren Menschen machen, die sich in Hashtagform #strongisthenewskinny wie ein Lauffeuer in den Sozialen Netzwerken verbreitet, ist nicht weniger problematisch als das traditionelle Schlankheitsideal. Es bedient weiterhin den Konkurrenzgedanken und die Annahme, dass der eine Körper gesünder und demnach besser ist als der andere.

Und profitabel.

Es geht dabei aber nicht nur um Körperbilder, Lebenseinstellungen und Wirklichkeiten einzelner Menschen, sondern darum, wer alles an und von unserem Körper partizipiert und profitiert. Frauenkörper werden nicht nach eigenem Wohl- und Schönheitsempfinden beurteilt, sondern nach Begehren, Lebenserwartung, Kleidergröße und Krankheitsanfälligkeit. Debatten rund um Gesundheit, Fitness, Schönheit und Gewicht ziehen immer noch einen ganzen Rattenschwanz hinter sich her. Einen Rattenschwanz aus Geschlechterstereotypen, neoliberalen Selbstoptimierungszwängen, restriktiven Mode- und Körpertrends. Die Werbeindustrie macht sich diese Konzepte ebenso zu eigen wie staatliche Institutionen. Es geht also nicht bloß um ein Umarmen, sondern auch um einen Akt des Freikämpfens.

Auch, wenn es in unserer Leistungsgesellschaft manchmal schwerfällt: Es ist wichtig, sich konsequent von dieser Optimierungslogik loszusagen und seinen eigenen Lebensstil nicht über den von anderen zu stellen.

Manche Menschen können, andere wollen keinen Sport treiben. Das sollte genauso toleriert werden, wie die Entscheidung einer Person, viel Zeit im Fitnessstudio zu verbringen.

Fazit

Mit einem schlanken und cellulitefreien Körper wird die Hoffnung auf Glück, Erfolg und Zufriedenheit verknüpft. Doch das Ideal, dem wir nacheifern, in das wir Zeit und Geld investieren, ist verzerrt. In der Werbung und den Magazinen sehen wir Menschen, die mit Photoshop modelliert wurden. Wenn selbst die heutigen Topmodels nicht mehr schön genug sind, verwundert es nicht, wenn so gut wie jede Frau, die im Film zu Wort kommt, mit ihrem Körper unzufrieden war oder immer noch ist, ihn hässlich oder gar abstoßend findet. Nein, verwundern tut es nicht, aber es macht wütend.

Der Film ist leicht zugänglich und hat dadurch das Potenzial, das Thema in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen. #Ihaveembraced – “Ich habe mich umarmt”. Mit diesem Resümee der Regisseurin entlässt uns der Film in den Donnerstagabend. Es ist unumstritten, dass die Message des Films wichtig ist; nicht zuletzt ließ sich die Relevanz und Aktualität des Themas daran erkennen, wie viele interessierte Zuschauer*innen am 11. Mai in die deutschen Kinos strömten und sich in den geschilderten Thematiken eindeutig wiederfanden. Nichtsdestotrotz muss er kritisch hinterfragt werden.

Auch wenn der Film seine blinden Flecken hat, trifft er einen Nerv. Viele Menschen wollen sich nicht mehr vorschreiben lassen, mit welchem Körper sie zufrieden sein dürfen und welcher optimiert werden muss. Sie wollen frei über die Gestaltung ihres Lebens und Speiseplans entscheiden. Die meisten von uns werden der Fotografin Amanda de Cadenet zustimmen, wenn sie sagt: “Wenn ich den verfickten Keks essen will, den meine Kinder gebacken haben, dann werde ich eben diesen verfickten Keks essen.”

Ihr habt den Film im Kino verpasst und seid jetzt neugierig geworden? Ab dem 18. Mai ist er auf DVD und verschiedenen Streamingplattformen zu sehen!

Ein Kommentar

Toller Artikel! 🙂