Von Silvana Schmidt

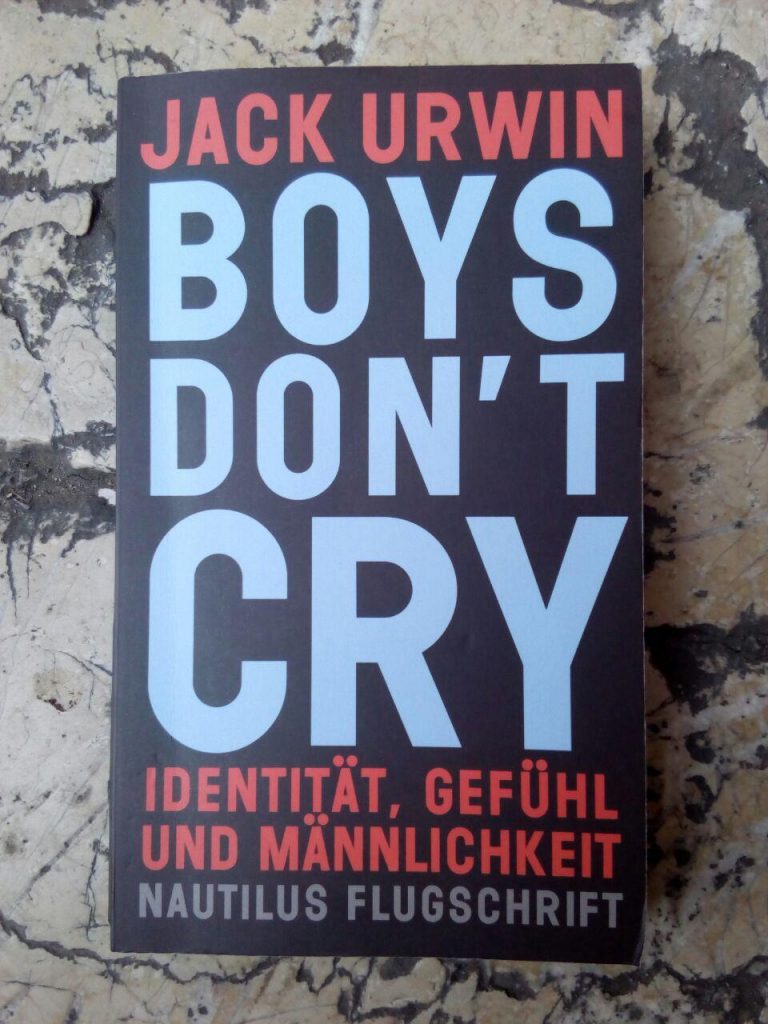

Es sind vor allem drei Dinge, die mir nach der Lektüre des im März 2017 in deutscher Sprache erschienenen Buches „Boys don’t cry“ von Jack Urwin nicht mehr aus dem Kopf gehen:

Es sind vor allem drei Dinge, die mir nach der Lektüre des im März 2017 in deutscher Sprache erschienenen Buches „Boys don’t cry“ von Jack Urwin nicht mehr aus dem Kopf gehen:

- Die Melodie des gleichnamigen The Cure-Songs

- Die Erkenntnis darüber, wie wörtlich das „toxic“ in „toxic masculinity“ tatsächlich genommen werden kann

- Der (nun erneut bestätigte) Gedanke, dass das Patriarchat uns allen (auch Männern) schadet und wir alle damit beginnen sollten, über unsere Gefühle und Sorgen zu sprechen!

Es war längst überfällig: Ein in Alltagssprache formuliertes Werk über Männlichkeit, das auch denjenigen zugänglich ist, die vielleicht nicht direkt mit theoretischen Abhandlungen von Pierre Bourdieu, Raewyn Connell oder Michael Meuser ins Thema einsteigen möchten – eine Entscheidung, die ich zu 100% nachvollziehen kann!

Jack Urwin hat eine persönliche Motivation, als er im Oktober 2014 auf VICE seinen Artikel A stiff upper lip is killing british men veröffentlicht. Dort stellt er erstmals seine These auf, das gesellschaftliche Gleichsetzen von Männlichkeit mit dem Unterdrücken von Gefühlen wirke sich wortwörtlich lebensverkürzend auf Männer aus und schade besonders ihren Freund*innen und ihrem familiären Umfeld. Der Beitrag, der sich ganz konkret auf den frühen Tod seines Vaters bezieht, den Urwin auch mit toxischen Männlichkeitskonzepten begründet sieht, erhält überraschend viel Zuspruch und führt schließlich dazu, dass Urwin seine Gedanken in einem ganzen Buch aus- und fortführt.

Doch was macht Urwin da eigentlich genau?

Er analysiert Männlichkeit. Oder besser; das, was wir für Männlichkeit halten, denn bereits auf den ersten Seiten werden die Schlüsselbegriffe „Geschlecht“, „Gender“ und „Sexualität“ erklärt und es wird klargestellt, dass das Buch sich überwiegend mit heterosexuellen cis Männlichkeiten auseinandersetzt und deshalb selbstverständlich nicht aller Perspektiven abdecken wird. Thematisch geht es um viele unterschiedliche Bereiche: Körperkult, Schönheitsbilder speziell bei Männern, Militär und Krieg, „die“ Lad-Kultur, Partnerschaften, Sexualität, Fight Club und Männer, die nicht weinen können. Im Fokus bleibt dabei immer das Konzept der „toxic masculinity“, die für Männer und alle Menschen in ihrem Umfeld verheerende Konsequenzen haben kann und der, so die Forderung, dringend entgegengewirkt werden sollte.

„Männer weinen nicht“

Diese Aussage, die Elternteile, Verwandte oder Betreuer*innen häufig unbedacht treffen, ist laut Urwin der Ausdruck einer gegenderten Kindessozialisation, die fast nur Vorteile für Jungen und fast nur Nachteile für Mädchen bereithält, an dieser Stelle aber dramatische Auswirkungen speziell auf die Entwicklung von Jungen nehmen kann. Das Unterdrücken von Tränen (als „weibliche“ Eigenschaft) und somit die Verunmöglichung des Weinens als Katharsis sorgt nicht selten dafür, dass Männer ihre Gefühle später gegen andere oder sich selbst richten. Durch die Auflistung eindrücklicher statistischer Zahlen wird klar: Männer werden wesentlich häufiger übergriffig und wenden Gewalt an und es sind auffälligerweise auch sehr viel häufiger Männer, die sich das Leben nehmen. Aufgrund dieser drohenden Konsequenzen ist es für Urwin keineswegs eine Lappalie, Jungen das Ausdrücken ihres Schmerzes zu untersagen:

Wenn man einem Jungen sagt, er solle einen Instinkt, der ihn nach dem ersten Atemzug überkommt, unterdrücken, sagt man ihm im Grunde, dass alle Formen emotionalen Ausdrucks tunlichst zu vermeiden sind, wenn er männlich rüberkommen will. Und sehr wahrscheinlich wird ihm das, von klein auf eingebläut, für immer erhalten bleiben. (58)

Das geschilderte Problem sitzt für Urwin aber tiefer: Die gesamte gegenderte Sozialisierung – begonnen bei der bekannten Thematik der Farben Rosa und Blau – wirkt sich schädlich, hemmend und destruktiv auf alle Beteiligten aus und sollte kritisch überdacht werden.

Männlichkeit und Sexualität

Das Thema, über das sicher noch ein zweites (und drittes) Buch zu schreiben wäre, geht Urwin über verschiedene Aspekte und Konzepte an. So arbeitet er die gesellschaftliche Verknüpfung von Männlichkeit und Sexualität daran heraus, wie wir über männliche (im Gegensatz zu weiblichen) Jungfrauen sprechen. Wo wir Jungfräulichkeit bei Frauen als besonders wertvoll bewerten, woran sich der Subjekt-Objekt-Gedanke zwischen den Geschlechtern herauskristallisiert, wird auf männliche Jungfrauen ebenfalls mit Stigmatisierungen reagiert. Die Verknüpfung von „wahrer“ Männlichkeit und einem aktiven Sexleben (möglichst heterosexuell und mit wechselnden Geschlechtspartnerinnen) übt einen enormen Druck auf Jungen und Männer aus und kann eine von vielen Ursachen sein, weshalb Sexualität in der Folge oft als Machtdemonstration genutzt wird.

Urwin schneidet noch viele andere Themen an und motiviert so zum Nachdenken. Er weist auf Bodyshaming bei Männern hin, widmet sich der engen Verknüpfung von institutionalisierter Gewalt und Männlichkeit oder der Mob-Mentalität im Rahmen der Fight Club Thematik. Er beschreibt, wie sich starre und toxische Männlichkeitskonzepte auf Schwule oder sonstige queere Identitäten auswirken können (ein besonders wichtiger Punkt!) und führt aus, warum Männerrechtler teils wichtige Punkte (wie beispielsweise das Sichtbarmachen und Verringern einer hohen Suizidrate speziell bei Männern) auf der Agenda haben, diese beim verbissenen Kampf gegen Feminist*innen (die keineswegs Männerhasser*innen sind) aber aus den Augen verlieren und lieber selbst Hass verbreiten.

An manchen Stellen möchte ich ihm durchgehend zustimmen, bei anderen Aspekten bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich der Argumentation folgen würde. Ein Beispiel? Der Autor setzt sich über mehrere Absätze mit dem im Internet kursierenden Zitat von (vielleicht, vielleicht auch nicht) Morgan Freeman („Ich hasse den Begriff Homophobie. Es ist keine Phobie. Du hast keine Angst. Du bist einfach nur ein Arschloch.“) auseinander, um zu erläutern, warum das Thema seiner Meinung nach nicht so leicht herunterzubrechen sei. Homophobie sei real, so Urwin, und finde sich als irrationale Angst insbesondere bei heterosexuellen Männern und ihrem Verständnis von Männlichkeit wieder.

Es gibt noch einige andere Passagen, mit denen ich (zum Beispiel aufgrund einiger, zu einem binären und biologischen Geschlechterverständnis tendierenden, sprachlicher Formulierungen) nicht gänzlich einverstanden bin. Das kann an der Übersetzung liegen oder wirklich so sein – macht euch da am besten ein eigenes Bild!

Doch Urwins Tonfall und die offene Darlegung seiner eigenen Argumentationsschritte zeigt deutlich, dass absolute Zustimmung bei den Leser*innen nicht das Ziel des Buches ist. Vielmehr soll es einen augenöffnenden Effekt haben und dazu anregen, über die Strukturen in unserer Gesellschaft nachzudenken, und aktiv Veränderungen anzusteuern.

Nicht nur sagen – Handeln!

Das Tolle an dem Buch: Es gibt konkrete Vorschläge dafür, wie den unerfreulichen Prozessen rund um toxische Männlichkeit Einhalt geboten werden kann. Neben der Akzeptanz der Erkenntnis, dass das Patriarchat auch für Männer schädlich ist (und das ist nur einer der vielen Motivationsgründe auch für Männer, sich dagegen zu positionieren und an besseren Alternativen mitzuarbeiten), sollte es mehr Anlaufstellen für Männer geben, die unter psychischen Problemen oder Depressionen leiden. Außerdem sollten wir mehr und ehrlicher miteinander über das reden, was uns innerlich beschäftigt – ein Universalhinweis, der sich durch das ganze Buch zieht. Das Wichtigste zum Schluss: Männlichkeit(en) und Weiblichkeit(en) sind Konstrukte; wir sprechen nicht von starren Konzepten, sondern immer von Spektren.

„Boys don’t cry“ ist ein lohnenswertes Einstiegsbuch zum Thema Männlichkeit, das sich auf unterschiedlichen Wegen der „toxic masculinity“ annähert und diese etwas begreiflicher und konkreter macht, als es in vielen Theoriewerken der Fall ist. Dabei schafft der Autor es gut, gesellschaftliche Prozesse rund um Männlichkeit zu problematisieren, ohne patriarchale Machtstrukturen gegen Frauen oder Menschen der LSBTQIA Community zu verharmlosen oder zu relativieren. Sicherlich steht in diesem Buch nicht alles, was über Männlichkeitsforschung und die schädlichen patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft gesagt werden kann – aber es ist ein Anfang und motiviert hoffentlich dazu, dranzubleiben an diesem wichtigen Thema!

„Boys don’t cry: Identität, Gefühl und Männlichkeit“ erschien im März 2017 bei Edition Nautilus, (ISBN 978-3-96054-042-7). Die englische Originalausgabe erschien im Juni 2016 unter dem Titel „Man Up. Surviving Modern Masculinity“ bei Icon Books.

Glossar:

Toxic masculinity beschreibt das patriarchale Zuschreibungssystem, das Männer automatisch mit aggressivem Verhalten, Emotionslosigkeit und Gewalt in Verbindung bringt und diese Annahmen auch auf Erziehungskonzepte etc. überträgt.

Lad-Kultur: Der Versuch, meist aus der Mittelschicht stammender Männer, die Kultur der Arbeiterklasse nachzueifern; das kann sich anhand der Kleidung, der Abwendung von „kultivierten Werten“ oder einem Trinkverhalten bemerkbar machen. Dabei wird das charakteristische Merkmal (nämlich die Arbeit) ausgelassen. Die Lad-Kultur findet sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen wieder, beispielsweise in der Literatur.

Katharsis: Die Lösung und Befreiung von seelischen Konfliktlagen durch die emotionale und psychische Durcharbeitung.

Ein Kommentar

[…] für das Verhältnis zum eigenen Körper gilt. So lässt sich beispielsweise in Jack Urwins “Boys don’t cry” nachlesen, wie stark Schönheitsideale auch auf die Psyche von Männern einwirken können und […]