von Frau Fuchs

Generell fällt es mir schwer in ein Bekleidungsgeschäft zu gehen, ohne dabei meinen Scannerblick auszuschalten. Stoffe, Nähte, Schnitte, ja die ganze Shopaufmachung ist für mich eine Frage der Ästhetik und selbstverständlich in jedem Fall Geschmackssache. Häufig ertappe ich mich dabei, wie ich aus lauter Enttäuschung über den eingeschränkten Spielraum, über den diese Unternehmen die gestalterische Variation ihrer saisonalen Kollektionen verfügen, den Laden wieder missmutig verlasse. Insbesondere, wenn dann im Herbst wieder diese übliche rassistische (wortwörtlich) Indigo-Gipsy-Chic-Bohemian-Western-Strömungen aufkeimen wie eine Plage, während wir im Frühjahr mit der Strenge der Marine beglückt werden. Ich frage mich, was da für Botschaften hinter stecken? Es ist schwer zu deuten, weshalb Herbst mit Fransen und Billigwildleder und Frühjahr mit Schifffahrt in Verbindung gebracht wird. Diese rostigen Erdfarben und diese Fransen an den Rollkragenponchos, ich frage mich, was das soll? Das erinnert mich eher an diese Strickpuppen, die meine Großmutter immer über ihre Toilettenpapierrollen gestülpt hat. Vor diesem Hintergrund ist ein zwischendrin aufploppender Turtleneck-Kragen ja wahrlich mal eine Innovation. Wer hat sich das ausgedacht? Die boyish jugendliche *Frau des Frühlings soll hochtailliert geschnittene blaue Hosen mit geringelten Shirts kombinieren, dazu am besten noch ein Item in purpur, dann ist das Konzept aufgegangen. Und im Hochsommer folgt dann das lässig verspielte Blumenmädchen: florale Muster überschwemmen die Schaufenster und Kleiderstangen. Divided will alle jungen *Frauen festivalhip einkleiden. Dazu gehören kurze, zerfranste Jeansshorts und irgendwelche weißen Baumwolltuniken mit Spitze, dann noch ein Kettchen mit der schützenden Hand, das Haar wird aufgepimpt mit einem Stoffblumen-Band. Ein niedliches Gesamtbild.

„Das ist ja auch süß“, sagt eine Frau zu ihrer Freundin beim Shoppingmarathon am Nachmittag während sie eine mintweiß floral gemusterte Bluse am Bügel vor sich hält. Oft denke ich: Ist das deren Ernst? Wollen diese Menschen wirklich DAS, was da für uns alle verfügbar an den Stangen hängt? Wenn etwas süß ist, frage ich mich, ob es zu mir passt. Will ich etwas tragen, was süß aussieht? Wieso würde ich so etwas an mir tragen wollen? Wie kann so etwas auf meine Mitmenschen wirken? Warum überhaupt muss ein Kleidungsstück „süß“ sein oder weshalb wird es als solches beurteilt? Kurzum: Nicht nur der Markt, der uns unsere Kleidung zur Verfügung stellt, agiert mit einer begrenzten gestalterischen Freiheit, sondern insbesondere wir, die Konsument*innen dieser Ware, sind doch weitestgehend abhängig von dem Material, was da ist. Und deshalb ist auch unsere Freiheit in diesem Bereich eingeschränkt.

Was wir anziehen sollen

Tja. Innerhalb dieser repetierenden Programmatik der Unternehmen komme ich daher mit meinem mageren Budget, meinem kritischen Auge und bin abhängig davon, bei ihnen den ein oder anderen Artikel käuflich zu erwerben, da eine Qualitätsstufe höher für manche textilen Spielereien einfach zu kostspielig und warentechnisch nicht unbedingt besser ist. Diese Abhängigkeitsstruktur machte mich immer schon latent wütend, denn ich will von niemandem angezogen werden, weil ich das schon selber kann und nicht aussehen will, wie alle. Nicht, weil ich auffallen möchte, sondern weil ich meinen eigenen Stil habe. Das war tatsächlich schon immer so.

Wenn ich mir die H&M-Frau des Winters anschaue, gruselt es mich sehr und ich habe ernsthafte Bedenken um ihre Gesundheit. Wie soll man denn mit einem Mantel, der nur dünn wattiert ist, durch einen Winter kommen, der einige Minusgrade auf der Agenda stehen hat? Leute, ich erwarte ja keine Daunen, um Himmels Willen. Aber was soll mir bitteschön eine Pflanzenfaserfüllung als wattierende Grundlage bei Schnee und Eis bringen? Mal ganz zu schweigen vom Obermaterial: Billig gepresste Wollabfälle, habe ich das Gefühl. Da kann ich auch gleich Bastelfilz zusammenbügeln.

Meine Empfehlung für den Kauf eines Wintermantels: Zuerst einmal Finger weg von (insbesondere H&M-) Onlineshops! Die Diskrepanz zwischen textiler Darstellung und textiler Realität ist immens. Beispiel H&M. Du musst die Faser auf der Haut spüren. Zumeist sehen nämlich Textilien auf Werbefotografien täuschend hochwertig aus und wenn du sie dann mal im Shop „live“ zu Gesicht bekommst und antastest, dann merkst du, wie kratzig und/oder aus welcher billigen Faser sie gefertigt sind. Dasselbe kann ich auch über Schnitte sagen. Ich bin mir sicher, dass ihr zwischenzeitlich wisst, welche Marken gute Schnitte für eure individuelle Körperform anbieten .

Seit geraumer Zeit wird dieses ominöse Lederimitat – aus Plastikmaterial gefertigt – verarbeitet. In Jacken (z. B. als ganze Ärmel oder als Rückenteil, ganz schlimm als Gürtelschlaufen bei khakifarbigen Trenchcoats), als Handtasche, für Schuhe (selbstverständlich sind auch die Schnürriemen aus umschichteten Plastik, sodass die Ösen bei regelmäßigem Gebrauch relativ schnell einreißen, so mutmaße ich). Das ist die Hölle. Auf Fotos sieht das ja alles immer ganz nett aus und ich befürworte den Austausch echter tierischer Materialien mithilfe neuer innovativer Textilien. Allerdings nicht, wenn dies aufgrund von Rationalisierungen finanzieller Natur geschieht, wie ich es beispielsweise H&M unterstellen würde. Mal ganz im Ernst: Was mutet ein Unternehmen einer*m (bezahlenden) Kund*in mit einer solch mangelhaften Ware zu? Genauso gut könnte man Plastiktüten einschmelzen und in die Form einer Prada-Handtasche bringen. Das greift wenigstens noch den Recyclingaspekt auf. Und in jedem Fall ist eine solche Tasche keine 40 Euro wert. Und eine Billig-Echtledertasche ist auch mit dieser miserablen Verarbeitung und der chemischen Belastung sowie vom Schnittkonzept ebenfalls moralisch und ästhetisch eine Schande. Da ist vieles mächtig schräg im System.

Ich möchte mich bitte nicht mit diesen Artikeln bekleiden. Und ja, das ist meine freie Entscheidung – ich muss es ja auch nicht – und tue es auch nicht (die Frage nach Alternativen lasse ich an dieser Stelle mal offen und verweise gerne auf „Second Hand“). Doch frage ich mich, ob nicht auch andere Konsumierende diese qualitative Minderwertigkeit bedauern? Ob es auch anderen keinen Spaß (mehr) macht sich mit diesen Mainstreamartikeln anzufreunden, besonders wenn sie – häufig in Anbetracht des Preises – derart billig produziert sind? Das kann einfach nicht der Ernst der produzierenden Firmen sein. Absurder Weise denke ich manchmal daran, was wohl die vielen Frauen und Kinder in Bangladesch, der Türkei oder sonst wo gedacht haben müssen, während sie diese Billigmaterialien an ihren Nähplätzen in der Fabrik zu weltweit verbreiteten Kleidungsstücken verarbeiteten.

Es lebe die Naturfaser.

Ich bin ein großer Freund von Naturfasern. Und von synthetischen Textilien mit einer Funktion (nein, sie sind alles andere als transpirationsfördernd und demzufolge unhygienisch! Die, von denen die Rede ist, sind grandios). Kleidung ist in jeglicher Hinsicht nach wie vor und zu allererst ein Zweckobjekt. Du trägst eine Jacke, damit sie dich warm und trocken hält, damit sie deine Körperwärme aufnimmt und speichert. Das geht sehr gut mit tierischen Fasern, weil diese einerseits wärmeleitend, aber andererseits auch feuchtigkeitsabsorbierend (hydrophob) sind. Ein Wollmantel bringt dich bei Regen in jedem Fall trocken(er) und wärmer nach Hause als eine (nichtimprägnierte) Baumwolljacke (ja, auch beim festen Stoff Jeans, wenn er nicht chemisch bearbeitet ist oder beschichtet). Demzufolge lohnt es sich, wenn möglich, für einen Wintermantel Geld zu investieren. Gleiches gilt für gutes Schuhwerk und für andere Grundlagen. Ich selber weiß, dass das oft leider nicht drin ist. Aber dann harre ich aus und investiere lieber in Qualität als in Plastik oder Billigleder (das wäre noch eine ganz andere Diskussion). Ist `ne ganz einfache und ziemlich platte Tatsache.

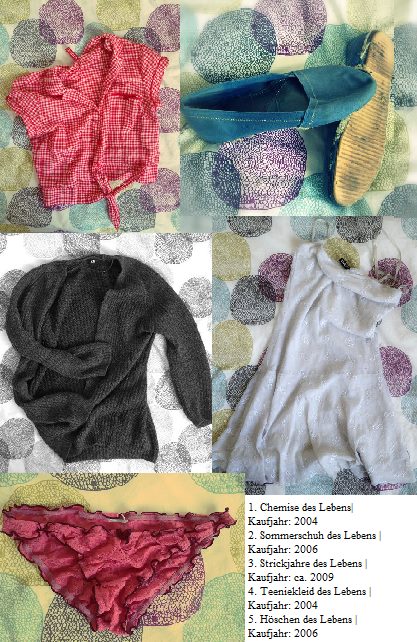

Der zweite Zweck von Kleidung ist ihre identitätsstiftende Wirkung. Unabhängig vom Geschlecht leitet man als Träger*in eines Kleidungsstückes automatisch eine Aussage weiter, auch wenn man es vielleicht gar nicht bewusst darauf abgesehen hatte. Sei es das Purpurrot eines Halstuches oder das Kremweiß eines enggeschnittenen Wollmantels: Es wirkt. Von Stofflichkeit über Schnitt bis hin zur individuellen Kleidsamkeit der Ware. Es macht etwas mit dir. Es formt dich. Oder du formst es, indem du es für dich nutzt. So kann man das auch sehen. Und genau aus diesem Grund ist Kleidung auch immer etwas sehr Privates, Persönliches, ja gar Intimes. Deshalb möchte ich aber umso weniger, dass mir Konzerne wie H&M oder Zara oder Esprit von außen da reinfunken, indem sie Trends diktieren und beeinflussen, wie ich zu sein habe. Als *Frau meines Alters, meiner Statur, meiner Herkunft. Ein schabloniertes Lebensraster. Klar, das kommt ja von ganz oben, den „echten“ Modemarken der Haute Couture. Ja, ich meine schon Chanel, Dior, Armani etc. und auf der nächsten Stufe diese ganzen Prêt-à-porter-Marken. Aber auch für diese unerreichbaren Dimensionen gilt: Inspiration gern, aber ich stelle das Gesamtkonzept für mich zusammen, danke für eure Hilfe. Für mich ist es so, dass Kleidung mein Selbst reflektiert, dass beide ineinander wirken wie eine Einheit . Und deshalb ist es auch wichtig zu fragen: Wenn alle das Gleiche tragen, sind dann auch alle innerlich gleich? Wenn Uniformierung und Mainstream von außen existiert, ist er dann auch von innen vorhanden? Die Frage ist, was gefällt uns und andersherum: Was soll und kann uns überhaupt gefallen bei dem bestehenden Angebot? Oder auch: Können wir überhaupt wissen, was uns auf persönlicher Ebene gefällt, wenn die bestehende Auswahl von außen begrenzt und auferlegt wird? Der Mensch als soziales Wesen braucht höchstwahrscheinlich im groben Rahmen seines Lebensumfeldes Standards um sich zu orientieren, zu identifizieren und einzuordnen. Gleiches gilt für die Beurteilung seiner Mitmenschen. Aus vielen Gründen ist Mainstream demzufolge ökonomisch und effektiv. Jedoch bleibt, dass jede*r entscheiden kann, was er*sie wann und wie für sich von den gegebenen Mitteln als Konsumierende*r in Anspruch nimmt.

Und verdammen möchte ich die Modeanbieter*innen auch nicht in Gänze. Schließlich bin ich selber Konsumierende, auch wenn ich dabei stets viele Kompromisse eingehen und lange Entscheidungskämpfe mit mir selber aushandeln muss. Natürlich gibt es Schlimmeres. Ich bin bloß der Meinung sich als mündige*r Bürger*in über diese unausgesprochenen Dynamiken und Regelsysteme bewusst zu werden. Gerade mit Blick auf Alltagsbanalitäten.

Ich freue mich jetzt schon auf das Frühjahr: Wenn *Damen mit ihren maritimen Stangenoutfits über die Straßen strömen und sich im Glanze dieses Images selbstbewusst fühlen können. Denn auch das kann Mode: Dich stark machen.

*Eine subjektive Meinung über die Qualität von Mainstreambekleidung