von Laura

Als Redakteur*innen von Feminismus im Pott sehen wir uns regelmäßig mit den gleichen Fragen konfrontiert: Wie gehen wir mit Social Media um? Wie vermitteln wir unsere Arbeit? Wie können wir uns und unsere Community so gut es geht schützen?

Das Internet ist kein safe space (Schutzraum). Daher versuchen wir in Diskussionen besonders aufmerksam und hinsichtlich unseres Contents, differenziert zu sein. Uns ist wichtig, dass unsere Follower*innen Informationen und Empowerment aus unserer Arbeit und den Kommentarspalten ziehen können.

Jugendliche und junge Erwachsene verbringen täglich viel Zeit in den Sozialen Netzwerken; ältere Generationen sind dort weniger vertreten „Damit habe ich nichts am Hut,“ „Das ist nicht das echte Leben,“ „Ich habe Angst vor Hater*innen“ sind Sätze, die wir immer wieder auf Veranstaltungen hören. Aber wie sinnvoll ist es, Facebook und Co. aus dem Weg zu gehen? Fakt ist, dass viele Menschen – insbesondere Jugendliche – zwischen Online und Offline nicht mehr unterscheiden. Ihre Lebensrealität wird durch beide Komponenten geformt. Das nahm die UK’s Royal Society for Public Health (RSPH) zum Anlass, eine Studie durchzuführen, die Chancen und Risiken der Sozialen Medien für Jugendliche und junge Erwachsene erforscht.

Dieser Artikel fasst die Ergebnisse zusammen und hält daher interessante Informationen für Social-Media-Skeptiker*innen sowie die Expert*innen unter euch bereit.

Der Anfang 2017 veröffentlichte Social Media & Mental Health Report heißt #StatusofMind. Die Studie informiert über die Social-Media-Nutzung von Jugendlichen und wie diese mit psychischen Erkrankungen zusammenhängt, aber auch welche Potenziale die Sozialen Medien bieten. Die dort gewonnen Ergebnisse beziehen sich auf Jugendliche im Vereinigten Königreich, lassen sich aber wohl weitgehend auf die Situation in Deutschland übertragen.

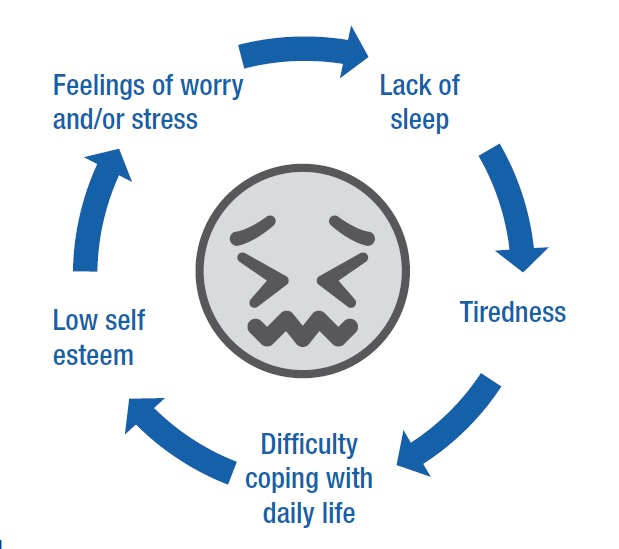

91% der 16- bis 24-Jährigen sind täglich in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat) unterwegs. Im Vergleich: bei den 55- bis 64-Jährigen sind es knapp 45% und mit 65+ nutzen nur noch 20% der Leute Facebook und Co. Social Media ist eine tolle Möglichkeit, mit Freund*innen und Bekannten auch über viele Kilometer den Kontakt zu halten und sich mit Fremden zu vernetzen. Trotz der naheliegenden Vorteile hat Social Media auch seine Schattenseiten: 5% der jugendlichen Nutzer*innen sollen bereits süchtig nach Apps wie Instagram, Snapchat, Facebook und Twitter sein. Außerdem weisen Studien auf eine Verbindung zwischen dem Social-Media-Konsum und psychischen Krankheiten hin wie Angstgefühle, Depressionen, Schlafstörungen und Suizidgedanken.

Diejenigen, die sich täglich zwei Stunden oder länger auf den genannten Plattformen aufhalten, berichteten auch von einer schlechteren psychischen Verfassung. Ob du selbst schon betroffen bist, kannst du hier testen.

Mobbing

Die Pubertät und das junge Erwachsenenalter sind Phasen im Leben eines Menschen, in der er*sie besonders den Einflüssen von außen ausgesetzt ist, was sie*ihn verletzbarer macht. Diese neue Art der Kommunikation, die so gut wie keinen Moment der Unerreichbarkeit zulässt, führt dazu, dass die Jugendlichen fast durchgängig via Messages, Posts und Snaps in Kontakt mit anderen stehen. Sie sehen sich in der Schule, connecten sich in ihrer Freizeit und manche hängen bis tief in die Nacht am Smartphone. Neben den vielen positiven Kontakten, führt die ständige Erreichbarkeit aber auch dazu, dass Hassnachrichten und Beleidigungen sie ohne Puffer erreichen. Die mobbenden Mitschüler*innen können somit nicht auf dem Schulhof zurückgelassen werden, sondern begleiten die Kinder und Jugendlichen bis nach Hause. 7 von 10 Kindern sagen, dass sie Cyber Bullying schon mal erlebt haben; 37% davon sogar regelmäßig. Das Gemobbt-Werden in der Kindheit kann schwere Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, das Selbstwertgefühl und die Schulnoten haben – und somit auch auf die weitere Zukunft.

Körperbild

Auf Facebook werden täglich 10 Millionen Bilder hochgeladen, auf dem Tochterunternehmen Instagram waren es im Jahr 2016 sogar 80 Millionen. Die besonders unter jungen Frauen beliebte App Instagram, zum Teilen von Fotos und Videos, lädt zum ständigen Vergleich ein. Es ist nicht nur der Körper, der verglichen wird, sondern auch die Wohnung, die Familie, der Urlaub, das Essen. Der Konsum von bearbeiteten und inszenierten Fotos bietet sowohl ein ästhetisches Wohlgefühl als auch einen Nährboden für Angstgefühle wie auch Depressionen und bestärkt insbesondere den Eindruck der eigenen Unzulänglichkeit.

9 von 10 Mädchen geben an, mit ihrem Körper unzufrieden zu sein und 70% der jungen Frauen zwischen 18 und 24 Jahren ziehen eine Schönheitsoperation in Erwägung. Ihr Blick, geformt durch Social Media, Fernsehen und Magazine, ist von westlichen Schönheitsvorstellungen durchdrungen und diktiert ihnen ein Ideal, das es anzustreben gilt, da es mit Erfolg, Ansehen und endgültiger Zufriedenheit lockt. Gegenüber den Magazinen und Fernsehen, wo die Frauen als Ausnahme der Film- und Modewelt erscheinen, sind die Protagonistinnen von Instagram als die Mädchen von nebenan und in überwältigender Anzahl präsent. Entsprechend entwickeln insbesondere Mädchen und Frauen ein negatives Körperbild, was durch Soziale Medien weiter befeuert wird.

Fear of Missing Out

Das Handy 174 Mal am Tag zu checken, ist gang und gäbe, denn die Angst disconnectet zu sein, ist groß. Die „Angst, etwas zu verpassen“ (Fear of Missing Out; FoMO) ist ein neues Phänomen, hat aber viele von uns schon voll im Griff. Durch die Konzentration auf die Erlebnisse anderer haben die Menschen schlechtere Laune und sind mit ihrem eigenen Leben unzufriedener. Zumal die sozialen Medien durch ihre Bewertungs- und Kommentiersysteme ein quantifizierbares Feedback für die Erfolgreichen und Schönen geben, während die eigenen Bilder mangels Reichweite oft in der Masse untergehen und nicht gelikt werden.

Bei allen Risiken – welches Potenzial bieten Soziale Netzwerke?

Die Sozialen Medien können psychische Probleme und Erkrankungen auslösen oder verstärken, bieten aber auch die Möglichkeit, Jugendliche zu informieren und zu empowern. Das mag zuerst paradox klingen, aber das Teilen von Erfahrungen im Umgang mit Depressionen oder den Kampf gegen Essstörungen via Blogs und Vlogs kann Jugendlichen dabei helfen, ihr Verhalten einzuordnen und sich verstanden zu fühlen. Sie erfahren von anderen jungen Menschen Strategien im Umgang mit psychischen Problemen und haben die Plattform, um sich mit anderen Betroffenen anonym und international auszutauschen. Da Jugendliche und junge Erwachsene hinsichtlich der Gesundheitsversorgung eine schwierige Zielgruppe darstellen, besteht auch für Expert*innen und Organisationen die Chance, sie mit Hilfe Sozialer Netzwerke zu erreichen und über Vorsorge-, Beratungs- und Hilfsangebote zu informieren. Trotzdem ist hier Vorsicht geboten: im Zeitalter der Fake News kann Expert*innenwissen leicht mit falschen Informationen vermischt werden.

Community Building

Eine besondere Komponente der Sozialen Medien sind die Communities. Hier können sich Menschen zu selbstgewählten Themen in Gruppen zusammenfinden, auf Gleichgesinnte treffen, sich austauschen und Freundschaften aufbauen. 7 von 10 Jugendlichen berichten, dass sie in schwierigen Zeiten bereits emotionale Unterstützung über die Sozialen Netzwerke erhalten haben. Insbesondere Gruppen, die in unserer Gesellschaft stärker von Diskriminierung betroffen sind, wie die LGBTIQ-Community, PoC oder Muslime können sich so vernetzen und gegenseitig unterstützen.

Me, my Selfie & I

Selbstdarstellung oder Selbstausdruck? Einige aus den älteren Generationen mögen verständnislos mit den Köpfen schütteln, wenn sie die jungen Leute dabei beobachten, wie sie gefühlte 100 Fotos von sich, mit den Freund*innen und von ihrer Pizza schießen. Aber vielleicht schütteln die im Gegenzug den Kopf über 25 Stunden Super Acht und VHS Filme, die auch niemand sehen wollte.

In den Sozialen Netzwerken können Jugendliche durch Fotos, Memes und Videos ihre Persönlichkeit ausdrücken und weiterentwickeln. Sie teilen ihre Leidenschaften mit anderen und können Seiten, Künstler*innen und Organisationen folgen, um up to date zu bleiben. Darüber hinaus greifen erstaunlich viele Jugendliche auf Facebook und Co. zurück, um sich politisch zu engagieren. Auch wenn die Sozialen Medien in punkto Selbstausdruck viel Potenzial bereithalten, muss im Hinterkopf behalten werden, dass das Internet kein safe space ist und wohl überlegt sein sollte, mit wem welche Informationen geteilt werden. Allerdings ist es möglich, weitgehend sichere Räume und Kommunikation durch Einstellungen und Vorsichtsmaßnahmen zu bilden. Chancen können genutzt und das Risiko klein gehalten werden, indem sich Menschen darin kompetent und reflektiert bewegen.

Was kann getan werden? Hierzu einige Vorschläge der RSPH:

- Auf den verschiedenen Plattformen können Pop-Up Fenster integriert werden, die Jugendliche über ihr Surfverhalten und Beratungs- und Hilfsangebote informieren. 30% der befragten Jugendlichen wünschen sich, nach einer festgelegten Zeit automatisch ausgeloggt zu werden.

- Soziale Netzwerke sollen Jugendliche identifizieren, die möglicherweise unter psychischen Problemen leiden und ihnen diskret Informationen mit Hilfsangeboten zukommen lassen. Mehr dazu

- Nachbearbeitete Fotos sollen markiert werden, sodass sich die Manipulation besser nachvollziehen lässt.

- Die Ausbildung von Sozialarbeiter*innen soll ein Training im Umgang mit den (Online)Medien enthalten. Diejenigen, die aktiv mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten, müssen hinsichtlich ihrer (Online-)Kommunikation auf dem aktuellen Stand sein.

Was bedeutet das für uns?

Die Sozialen Medien sind ein elementarer Bestandteil im Leben von Jugendlichen und jungen Erwachsenen – eine rückläufige Entwicklung ist nicht in Sicht. Um sie zu schützen, ist es wichtig, diese Tatsache nicht zu belächeln oder gar zu verfluchen, sondern sich damit zu arrangieren und selbst einen Vorteil daraus zu ziehen. Wir müssen die Sozialen Netzwerke und ihre Dynamiken kennen- und verstehen lernen, um Hilfestellung im Umgang mit Medien und ihren User*innen geben und selbst informativen und unterstützenden Content erstellen zu können. In diesem Sinne: Stay online, stay safe!